記事内に広告プロモーションを含む場合があります

「Audibleを聴いていても頭に入らない…」と感じたことはありませんか?

この悩みは、実は多くのオーディオブック利用者が経験しています。

月間10冊近くのオーディオブックを聴く僕でも、「合わない」と感じる本に毎月2~3冊は出会います。

- ナレーションのトーンが合わなかった

- 内容が複雑すぎて集中できない

そんなときは、思い切って別のオーディオブックに切り替えます。「合わない本と無理に向き合わない」ことが、読書を楽しむには重要だからです。

この記事では、「Audibleで頭に入らない」と感じる理由と、記憶に残すための具体的なコツを解説します。今回紹介する方法は紙の書籍や電子書籍を読むときにも応用可能です。

この記事を読めば、自分に合った読書法が見つかり、効率よく本の知識を吸収できる方法がわかります。

一冊一冊、確実に読書を積み重ねていくことで、1年後には自分の知識や視点が大きく変わります。オーディオブックという新しい読書スタイルを取り入れ、もっと自由で効率的な読書生活を始めてみませんか?

目次を使って、気になる所から読みましょう!

Audible(オーディブル)が記憶に残らない理由4選

- オーディオブックとは?

- 声優が書籍を朗読した音声を耳で楽しめる新しい読書のカタチ。

耳で読書を楽しめるため、通勤や運動、家事中といったスキマ時間を有効活用したい人に人気です。

場所を選ばずに多くの書籍を手軽に楽しめる画期的な読書スタイルとして、近年注目を集めています。

Audibleやaudiobook.jpが展開している本の朗読サービス「オーディオブック」。内容を聞き流すだけなので「これって読書??」と言われることもあります。しかし、本の選び方や使い方を工夫することで、本の内容が頭に入るようになります。

「オーディオブックは読書!」だと自信を持って言えます。

▶オーディオブックは以下の記事に詳しくまとめてあります。使い方や選び方に悩んでいる人は参考にしてください。

» 【完全版】オーディオブックの始め方&魅力とは?

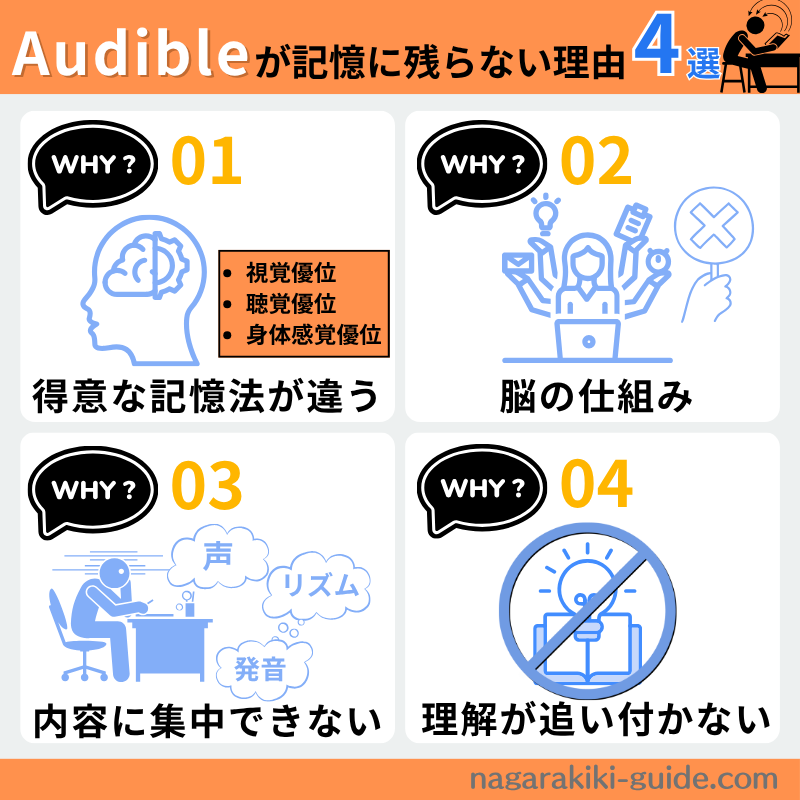

Audibleを聴いていても頭に入らないのには、人間の脳のメカニズムが関係しています。その理由は以下のとおりです。

- 視覚優位・触覚優位・身体感覚優位という個人差がある

- 人間はマルチタスクをできるようになっていない

- ナレーションの声質やリズムが気になる

- 言葉をイメージするのに脳がついていかない

視覚優位・触覚優位・身体感覚優位という個人差がある

情報を取り入れたときに、どのように理解・記憶すると効率が良いのかには個人差があります(VAKモデル)。

- VAKモデル(特性)

- 人がどのように情報を取り入れ、理解・記憶するのが得意かという「優位感覚」を3つのタイプに分類したモデル。3つのタイプは以下のとおりです。

・Visual(視覚)

・Auditory(聴覚)

・Kinesthetic(身体感覚)

VAKモデルには個人差があり、人それぞれどうやって理解・記憶したら得意なのかが違います。

| 視覚優位 | 目で見た情報の処理が得意 |

| 聴覚優位 | 耳で聞いた情報の処理が得意 |

| 身体感覚優位 | 実際に体験した情報の処理が得意 |

以下のサイトで、自分が得意な認知特性を簡単にチェックできます。

https://www.cogtem.com/aboutcog/tv_value10/

僕はA-5個、B-3個、C-2個の見たものを見た通りに記憶するのが得意な「視覚優位」タイプでした

とはいえ、あまり数字に偏りがないので、「聴覚優位」な素質もあると思っています。

「聴覚優位」の人以外でも使い方の工夫や聴く量を増やすことで、Audibleの内容を頭に残すのは可能です。

人間はマルチタスクをできるようになっていない

マルチタスクは、複数の作業を同時にもしくは短期間に並行して切り替えながら実行することです。仕事でマルチタスクを行っている人も多いのではないでしょうか?

実は人間の脳はマルチタスクをできるように作られてはいません。

- マルチタスクが向いていない理由

- 脳の処理能力には限界がある

脳のパフォーマンスが大幅に低下する

マルチタスクをしようとすると、集中力が分散される

頻繁なタスクの切り替えは、脳を疲れやすくする

全体的な効率の低下を招く

仕事が速いと言われる人は、複数のタスクを同時に処理しているのではなく、一つのタスクを集中して高速でこなして次のタスクに入るという「シングルタスクを高速で回している」だけなのです。

特に、以下のシチュエーションでAudibleを聴くのは向いていません。

- 集中力が必要な作業や学習をしている

- 文章を書いたり、難しい計算をしている

- 周囲がうるさくて、耳から入っている雑音に集中できない

このような場合は、ノイズキャンセリングイヤホンを使って作業に集中したり、好きな音楽を聴いて気分よく作業するなど、作業効率が上がる方法を選びましょう。

- ノイズキャンセリングとは?

- 外部の騒音を消し去り、静かな環境で音楽や通話を楽しめる機能。

主にヘッドホンやイヤホンに搭載しており、騒がしい場所でのストレスや聴覚疲労を軽減することが可能です。

▶︎ノイズキャンセリング機能は以下の記事で詳しく解説しています。ノイズキャンセリング機能搭載のイヤホンを使用すれば、音楽に集中しやすくなりますし、音量を小さくすることで聴力を守ることにも繋がります。

» ノイズキャンセリング機能を詳しく解説!

ノイズキャンセリング機能搭載のイヤホンといえば、「Apple Airpods」シリーズが有名です。iPhoneとの互換性も高く、「探す」機能で紛失対策もバッチリです。

ナレーションの声質やリズムが気になる

オーディオブック最大の魅力はプロのナレーターや俳優による朗読です。しかし、ナレーションの声質やリズムが気になることがあります。

僕はサ行の発音方法で気になってしまうナレーターさんがいます。

声が原因で合わない理由

- 声が高すぎたり、低すぎる

- 声が感情的すぎる

- 会話の間が極端に長い

- 話す速度が合わない

Audibleでは「サンプル再生」機能を使って、事前に声質やリズムを確認できます。声に違和感を覚えたら無理に聴き続ける必要はなく、別の作品に切り替える柔軟性を持つことも大切です。

言葉をイメージするのに脳がついていかない

オーディオブックを聴いていると、内容を頭でイメージしづらいと感じることがあります。例えば、次のような書籍はAudibleで読むには向いていません。

- 難解な言葉ばかり出てくる専門書

- 自分の知識が少ない分野の書籍

- 自分にあまり興味がない時代を舞台にした小説

- 図解をメインにした書籍

- 会話劇を一人で朗読している小説

僕は昔の本や名著、哲学系の書籍を聴くときに頭に入らないことが多いです。

これは、言葉を聴覚で処理する際、その言葉が自分の中にないため、イメージを作るのに脳が負担を感じるからです。この問題を軽減するには、以下の方法が効果的です。

- 事前にあらすじや目次を読んで内容を把握しておく

- 必要に応じてスピードを調整する

- 同じ本を何回か聴いて理解度を深める

- 似たようなジャンルを聴いて、言葉の量を増やす

合わない場合には「この本は今の自分が求めていない」と考え、違う本へと進む勇気が必要です。

Audibleの内容を記憶に残す方法はたくさんあります。次の項目で紹介するので、その中から自分に合いそうなものを試してください。

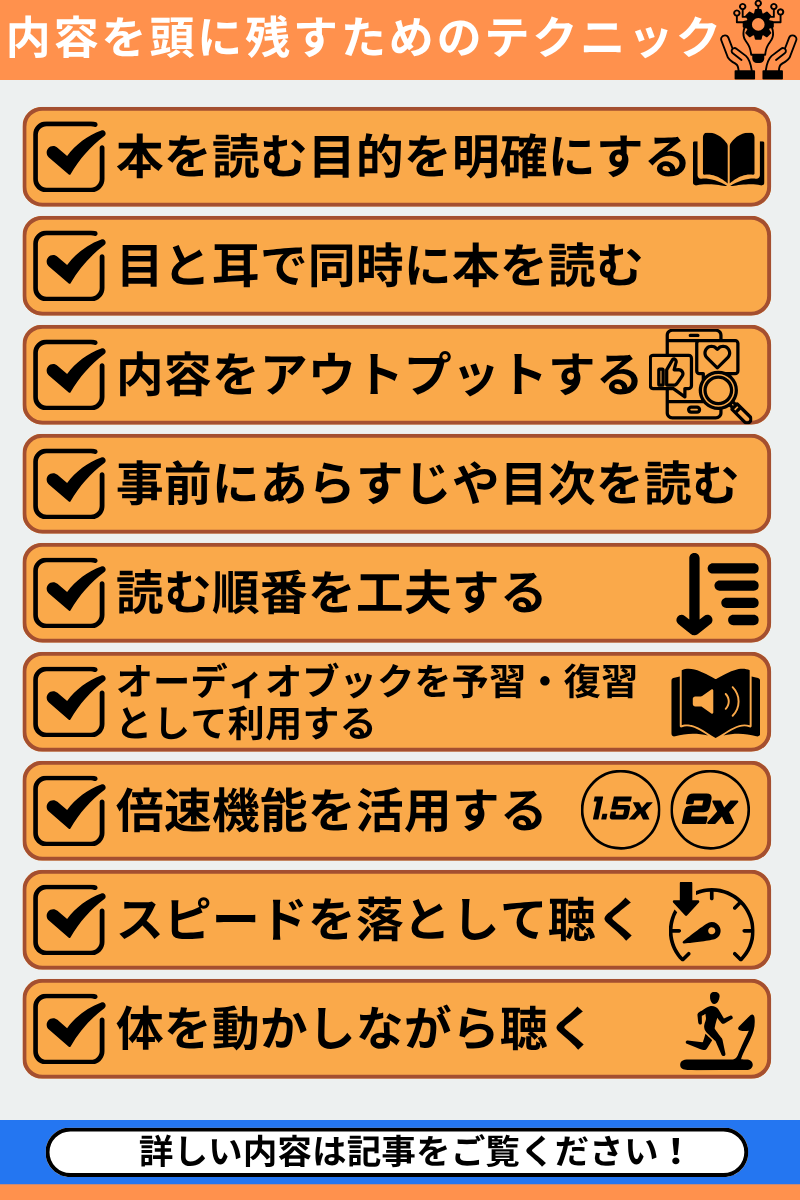

Audibleの内容を頭に残すためのテクニック9選

「Audibleの内容が頭に入らない」という人は、以下の方法を試してみましょう。一度に全て試すのではなく、一つずつ試しながら自分に合った読書法を見つけることがポイントです。

項目をタップすると各記事に飛べます。

本を読む「目的」を明確にする

ただAudibleを聴くのではなく、目的をもって読書すると頭に入りやすくなります。目標は次のようなもので構いません。

- マーケティングを勉強したいから、この本を読もう

- この本から一つでも気づきを得て、実践してみよう

- ドラマが面白かったから、原作はどうかな?

- 難しいことを考えるのは抜き!楽しめればいいや~

知識を得るための読書も良いですが、オーディオブックは楽しむためや自分に合った本を探すきっかけとして活用するのがおすすめです。

オーディオブックを聴きながら、本を読む

「耳でオーディオブックを聴きながら、目で書籍(電子書籍)の文字を追う」という読書法です。この読書法は、知識を得るための読書や名著を読むときに効果を発揮します。

名著と呼ばれる本は、時代やジャンルを超えて読まれ続けている本です。新しいものでも数十年、古い本だと平安時代の『源氏物語』までさかのぼります。こういった名著では、今は使われていない言葉や難解な表現を使っているケースがあります。

最近、稲森和夫さん(京セラ創業者)の『生き方』をこの読書法で読みました。

『生き方』では、仏教用語(精進・利他行・三毒など)、僕たちが普段使わないような言葉が出てきます。自分の中にない言葉はイメージできず、理解が進みません。おそらく、耳だけで聴いていたら、分からない言葉が出てくるごとに「???」が頭に浮かんで、内容が入ってこなかったことでしょう。

耳で聴きながら、目で文字を追う読書法は、一度の読書で二回本を読むことになるのでおすすめです。また、分からない言葉が出てきたときには、再生を停止して、ネットや辞書で言葉を調べましょう。

- 調べるクセをつけること

- 分からないことをそのままにしないこと

は現代人の必須スキルです。

目で追うための本を用意する場合には、以下の2つがおすすめです。

- 図書館で本を借りる

- 電子書籍「Kindle unlimited」

図書館は無料で使えて知識が手に入るとてもコスパの良い空間

読み放題作品は8万作品以上!初月30日間無料でいつでも解約自由!

本の内容をアウトプットする

知識を詰め込むインプットの学びだけでは、現実は変わりません。自分の考えを声や文字に出すアウトプットこそが重要です。

インプットをしたら、その知識をアウトプットする。実際に、知識を「使う」ことで脳は「重要な情報」ととらえ、初めて長期記憶として保存し、現実にいかすことができます。これが脳科学の法則です。

『アウトプット大全』 樺沢紫苑

▶樺沢紫苑さんの代表作に「アウトプット大全」「インプット大全」があります。アウトプットやインプットのコツを詳しく紹介しているので、一読をおすすめします。

僕が「アウトプット大全」をもとに実践しているのは以下のとおりです。

- 本の内容を読書ノートにまとめる

- 本でおすすめされていたことを1つ実行する

- ブログに本の感想を書く

- SNSに投稿する

いくらインプットしても、アウトプットしなければ身につきません。アウトプットしようとするからこそ、頭に残るように読書するわけです。頭に残らないと悩んでいる人はアウトプットを意識しましょう。

事前にあらすじや目次を読む

あなたは目次は読んでいますか?

目次を読むメリットは以下のとおりです。

- 本全体の構成や内容を素早く理解できる

- 自分が見つけたい情報に効率良くたどり着ける

- 全体の流れを把握することで、理解が深まる

- 内容が自分の目的に合っているか、読む前に判断できる

理解を深め、効率的に読書するためには目次の重要性は高いです。ぜひ、目次を有効活用してください。

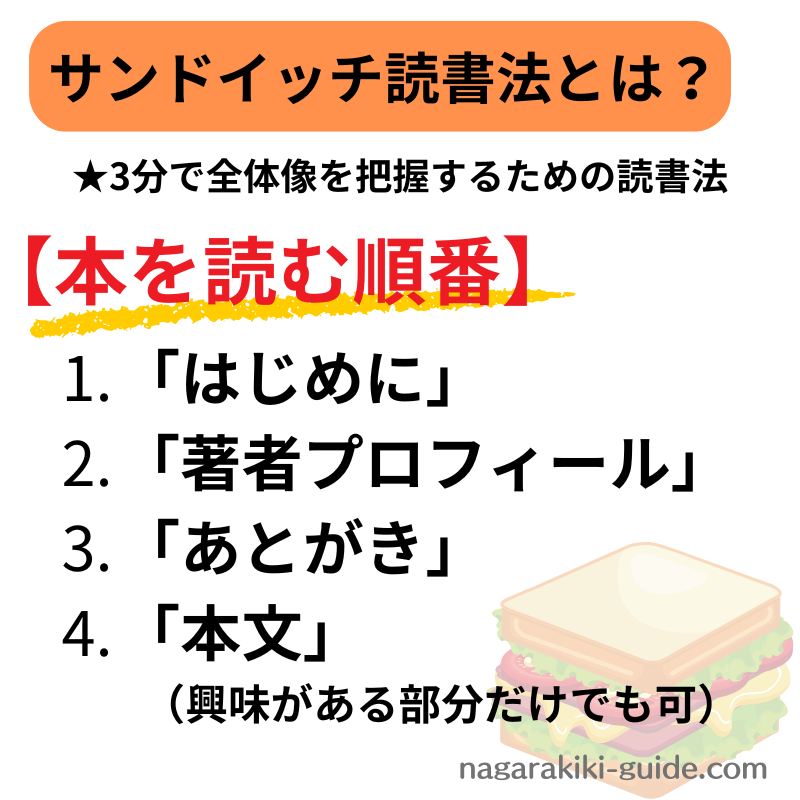

本の読む順番を変えて聴く「サンドイッチ読書法」

2年前までは「最初から一字一句読む」という学校で教わった読書スタイルでした。現在は「サンドイッチ読書法」で読んでいます。サンドイッチ読書法は、ビジネス書や自己啓発書のような情報重視の本に向いている読書法です。

- 「はじめに・目次」を読む

- 「あとがき」を読む

- 本文を読む

サンドイッチ読書法のメリットは以下のとおりです。

サンドイッチ読書法のメリット

- 本の全体像を掴みやすい

- 著者の意図を理解しやすい

- 著者の人となりがわかった上で、読書をすすめられる

- 必要に応じて、飛ばし読みや重点読みがしやすくなる

「はじめに」や「あとがき」には、著者の想いが2~3ページでまとまっています。あとがきを読むことで、本の理解度が高まり、頭に残りやすくなるので、一度試してみてください。

オーディオブックを予習や復習に使う

2番目で紹介した「オーディオブックを聴きながら、本を読む」が難しい場合には、オーディオブックを予習や復習として使うのも効果的です。このアプローチは、本の内容をより深く理解し、記憶に定着させるのに役立ちます。

予習として使う方法

- 概要をつかむ

- 事前にオーディオブックを聴くことで、全体像をざっくり把握できます。本文を読む前に、大まかなストーリーや主要なポイントを理解しておくことで、読書がスムーズになります。

- 興味を引き出す

- 聴きながら興味を引かれた部分をブックマークしておくと、本を読む際に重点的に注目できます。

復習として使う方法

- 要点を再確認

- 読み終わった本をオーディオブックで聴き直すことで、重要なポイントを再確認できます。耳で聴くことで、読むだけでは得られなかった新たな発見があることもあります。

- スキマ時間を活用

- 移動時間や家事の合間などに、オーディオブックで内容を復習すると、効率的に知識を復習できます。

「読む」と「聴く」を組み合わせることで、異なる感覚を使い、より多角的に内容を把握することが可能です。また、文字で読んだ内容を音声で繰り返し聴くことで、記憶の定着率が向上します。

オーディオブックを倍速で聴く

オーディオブックを倍速で聴こうとすると「集中して聴こう」という意識が働くため、記憶に残りやすいです。Audibleでは再生速度を「最大3.5倍速」まで変えられます。特に、聴覚優位の人や、YouTubeで倍速視聴に慣れている人に倍速視聴がおすすめです。基本的に倍速視聴はどの書籍でもおすすめですが、以下の書籍には向いていません。

- 数式などを使った複雑な専門書

- 純文学などの文学作品

- 図解を中心に解説している作品

- 自分の知識が少ないジャンルの書籍

- リスニング学習用の語学教材

まずは「1.2倍速」からがおすすめです。倍速視聴ができると、これまでの半分以下の時間で読破できます。最初は「早口で何を言っているかわからない」となるため、少しずつスピードに慣れていきましょう。

ナレーションのスピードが速過ぎると注意力が散漫になり、事故の危険があります。

オーディオブックを聴くときの環境には注意してください。

標準スピードよりもゆっくり聴く

反対に、「倍速視聴に向いていない」オーディオブックは、標準スピードよりもゆっくり聴くことで理解を深められます。特に専門書や詩集などでは、言葉のニュアンスを楽しむのに有効です。

難解な言葉や言い回しが多い作品は、脳の言語処理が追い付かなくなるため、どうしても頭に残りにくくなります。Audibleの倍速機能は「0.5倍速」まで遅くできます。とてもゆっくり話すため、一言一句がちゃんと聴きとれます。

特に、自分の知識が少ないジャンルの場合、理解度に合わせて、スピードを調整することが必要です。

体を動かしながら聴く

運動や軽い身体活動をしながらオーディオブックを聴く「ながら聴き」は、スキマ時間の有効活用だけでなく、記憶力や集中力を高める効果もあります。運動によって脳が活性化され、記憶と動きの結びつきが強まることで、暗記したものを思い出しやすくなる効果があります。

運動が記憶力を高める理由

- 脳の血流が増加

- ストレスホルモンの軽減

- ドーパミンやセロトニンといった神経伝達物質の活性化

- コンテクスト依存記憶効果がある

- コンテクスト依存記憶とは?

- 特定の場所や状況で学んだ情報は、同じシチュエーションで思い出しやすくなるとされています。例えば、公園で聴いたオーディオブックの内容は、その公園を訪れると記憶が蘇るきっかけになります。

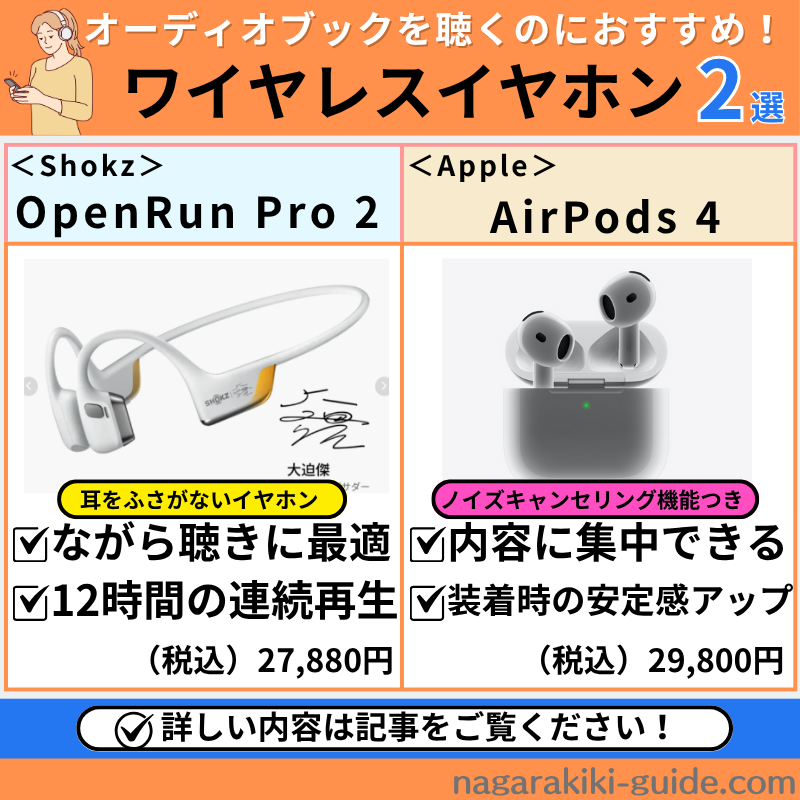

オーディオブックを聴くときに選ぶべきイヤホン2選

価格は2025.7.23現在(公式サイト)のものです。

オーディオブックを聴くときに使うべきイヤホンは以下の2つです。

- Shokz / OpenRun Pro 2

- Apple / AirPods 4

ながら聴きするなら「Shokz / OpenRun Pro 2」

「ながら聴き」には、耳を塞がないオープンイヤーイヤホンが向いています。耳を塞がないことで、周囲の安全を確認しながらオーディオブックを楽しめるのがメリットです。

「ながら聴き」の注意点

- 刺激が多すぎる場所は避ける

- 周囲の雑音や視覚的な情報が多いと、オーディオブックの内容に集中できません。

- 運動が激しすぎると逆効果になる

- 激しい運動やテンポの早い動きは、注意を運動に集中させるため、聴覚情報の処理が難しくなります。

- 安全第一

- 車の往来が多い場所や注意が必要な作業中は控えましょう。そういった場面でオーディオブックを聴きたいときには、骨伝導イヤホンやオープンイヤーイヤホンを活用して安全性を確保することが重要です。

▶こちらの記事では、ながら聴きに適したオープンイヤーイヤホンを紹介しているので、ぜひ読んでください。

» おすすめのオープンイヤーイヤホン19選!

イチオシのオープンイヤーイヤホンは「Shokz / OpenRun Pro 2」です。

スポーツタイプとして販売されているため、防水性能が高く、普段使いのイヤホンとしても申し分ありません。また、骨伝導と空気伝導のハイブリッドで、骨伝導イヤホン特有のこめかみ部分の振動が極限まで抑えられています。

▶︎「Shokz / OpenRun Pro 2」の装着感や口コミ評価は以下の記事をご覧ください。

»マラソンランナー 大迫傑選手も愛用する「OPENRUN PRO2」の魅力とは?

オーディオブックに気を取られてしまうと、交通事故へと繋がる恐れがあります。最近は自転車運転での罰則が強化されています。自動車や自転車の運転中にAudibleを聴きたいという人は、以下の記事も読んでください。

内容に集中したいなら「Apple / AirPods 4」

オーディオブックの内容に集中するなら「ノイズキャンセリングイヤホンの活用」がおすすめです。ノイズキャンセリングイヤホンは外部の雑音を遮断し、 オーディオブックの内容に集中する効果があります。

- ノイズキャンセリングとは?

- 古くはエンジンやプロペラの大音量の中で、パイロットが音声通信を正確に聞き取るために開発された外部からの「ノイズ(雑音)をキャンセル(相殺)する」技術。ノイズをマイクで拾い、解析してからノイズのカウンターとして逆位相の音波を発することで中和し、雑音を聴こえなくします。

▶︎ノイズキャンセリング機能は以下の記事で詳しく解説しています。ノイズキャンセリング機能搭載のイヤホンを使用すれば、音楽に集中しやすくなりますし、音量を小さくすることで聴力を守ることにも繋がります。

» ノイズキャンセリング機能を詳しく解説!

ノイズキャンセリング機能搭載のイヤホンといえば、「Apple Airpods」シリーズが有名です。iPhoneとの互換性も高く、「探す」機能で紛失対策もバッチリです。

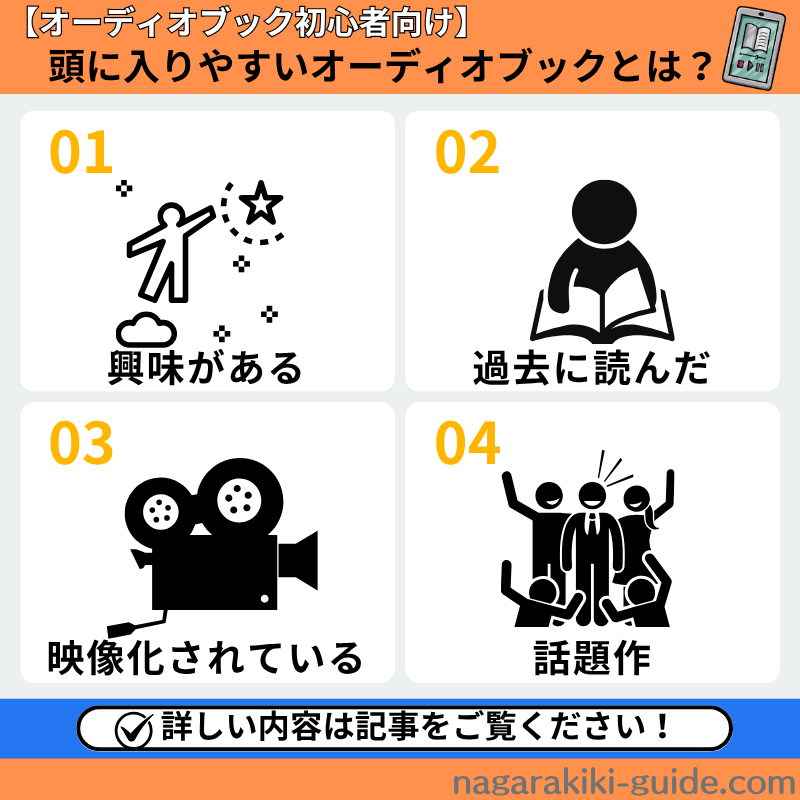

頭に入りやすいオーディオブックを選ぶコツ

頭に入りやすいオーディオブック選びのコツは以下のとおりです。

- 興味がある作品を選ぶ

- 読んだことがある作品を選ぶ

- 映像化作品の原作を選ぶ

- 話題になっている小説を選ぶ

興味がある作品を選ぶ

最重要なポイントは「興味があるかどうか」です。興味がない本を読むことほど、記憶に残らず、頭に入らないものはありません。例えば、自己啓発やビジネス書に関心があるなら、その分野のベストセラー作品から始めるのがおすすめ。僕の場合、タイトルで興味を持った作品は良書である場合が多いです。

Audibleでは他の人の読んだ感想も確認できます。そのときにネガティブな感想を見ても「自分が聴きたいか」を軸にして、オーディオブックを選ぶことが重要です。

読んだことがある作品を選ぶ

すでに紙の本や電子書籍で読んだことがある作品をオーディオブックで聴くと、新たな視点や気づきを得られます。大まかなストーリーは頭に入っているので、理解しやすいです。特に、難解な内容の本は、ナレーションを通じて理解が深まることがあります。

映像化作品の原作を選ぶ

映画やドラマになった作品の原作はストーリーが魅力的で入り込みやすいものが多いです。映像を先に観ていれば、内容を予想しやすく、オーディオブックの理解度が高まります。さらに、演じた俳優や場面を投影できるので、頭に入らないと悩んでいる人におすすめの選び方です。

話題になっている小説を選ぶ

Audibleでは、よく聴かれている人気の聴き放題タイトルがチェックできる<人気のタイトル>特集コーナーがあります。

- 今Audibleで聴かれているTOP30

- 自己啓発

- 文学作品

- 政治・社会

- 投資・金融

- ライトノベル(ラノベ)

- 教育・学習

- 人気のポッドキャスト

これらのおすすめ作品が、表紙付きで紹介されています。まずは「今Audibleで聴かれているTOP30」から、直感的に聴きたいという本を試してみましょう。

オーディオブックを聴く時間を増やすことで脳がオーディオブックの内容は重要だと判断し、頭に入りやすくなります。

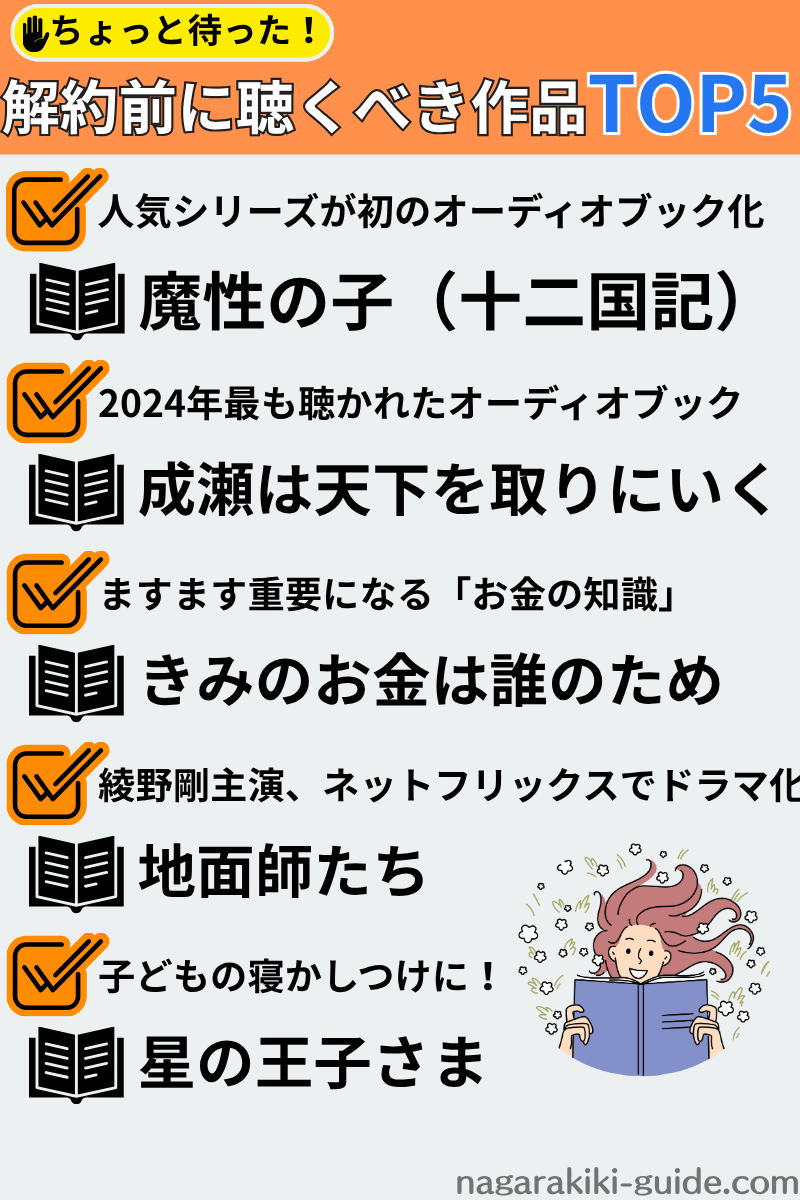

Audibleを解約前に聴くべき作品TOP5

Audibleコンテンツの中に、「はじめての方におすすめ」コーナーがあります。

はじめての方におすすめコーナー

- 押さえておきたい!人気タイトルTOP30

- 5時間前後で聴けちゃう現代文学

- おすすめのポッドキャスト!

- 倍速再生してスキマ時間にスキルアップ

- 著名な俳優・声優・タレントがナレーション

これらの中からおすすめのオーディオブックを5つ紹介します。一度Audibleを退会する前に聴いてみてください。

魔性の子 十二国記

| タイトル | 魔性の子(十二国記シリーズ) |

| 著者 | 小野 不由美 |

| ナレーター | 羽飼 まり |

| 再生時間 | 13時間20分 |

| 配信日 | 2025年4月25日 |

| Audible公式サイト | 詳細はこちら |

中国風異世界ファンタジー「十二国記シリーズ」のエピソード0ともいうべき作品。2002年にNHKでアニメ化され、何度も再放送しているので、「懐かしい」と感じる人も少なくないはず。

本編第一作の『月の影 影の海』もオーディオブック化されており、続編も順次公開予定です。

成瀬は天下を取りにいく

| タイトル | 成瀬は天下を取りにいく |

| 著者 | 宮島 未奈 |

| ナレーター | 鳴瀬 まみ |

| 再生時間 | 5時間4分 |

| 配信日 | 2024年4月5日 |

| Audible公式サイト | 詳細はこちら |

本屋大賞受賞作で書店に平積みされていることも多いので、このカバーには見覚えがある人も多いのではないでしょうか?

続編『成瀬は信じた道を行く』、著者最新作『それいけ!平安部』も配信中!いずれも6時間程度の作品で、気軽に楽しめます。

きみのお金は誰のため

| タイトル | きみのお金は誰のため |

| 著者 | 田内 学 |

| ナレーター | 斉藤 範子 |

| 再生時間 | 6時間20分 |

| 配信日 | 2024年4月12日 |

| Audible公式サイト | 詳細はこちら |

【読者が選ぶビジネス書グランプリ2024 総合グランプリ「第1位」受賞作】

とっつきにくいお金の話。でも、生きていく上で絶対に避けては通れません。主人公である中学生にボスが分かりやすくお金の話をレクチャーしてくれる一冊です。

地面師たち

| タイトル | 地面師たち |

| 著者 | 新庄 耕 |

| ナレーター | 河西 健吾 他 |

| 再生時間 | 9時間43分 |

| 配信日 | 2024年12月23日 |

| Audible公式サイト | 詳細はこちら |

2017年の「積水ハウス地面師詐欺事件」をベースにしたクライムサスペンス。昨年、Netflixオリジナル作品として映像化され、「もうええでしょう」のセリフがSNSで流行しました。

多くの声優が出演しており、ドラマとはまた違ったスリルが楽しめます。

星の王子さま

| タイトル | 星の王子さま |

| 著者 | サン=テグジュペリ,内藤 濯(訳) |

| ナレーター | 日高 のり子 |

| 再生時間 | 3時間2分 |

| 配信日 | 2021年12月24日 |

| Audible公式サイト | 詳細はこちら |

「かんじんなことは、目に見えないんだよ」

サハラ砂漠に不時着した孤独な飛行士と、「ほんとうのこと」しか知りたがらない純粋な星の王子さまとのふれあいを描いた不朽の名作。お子さんの寝かしつけアイテムとしても活躍します。

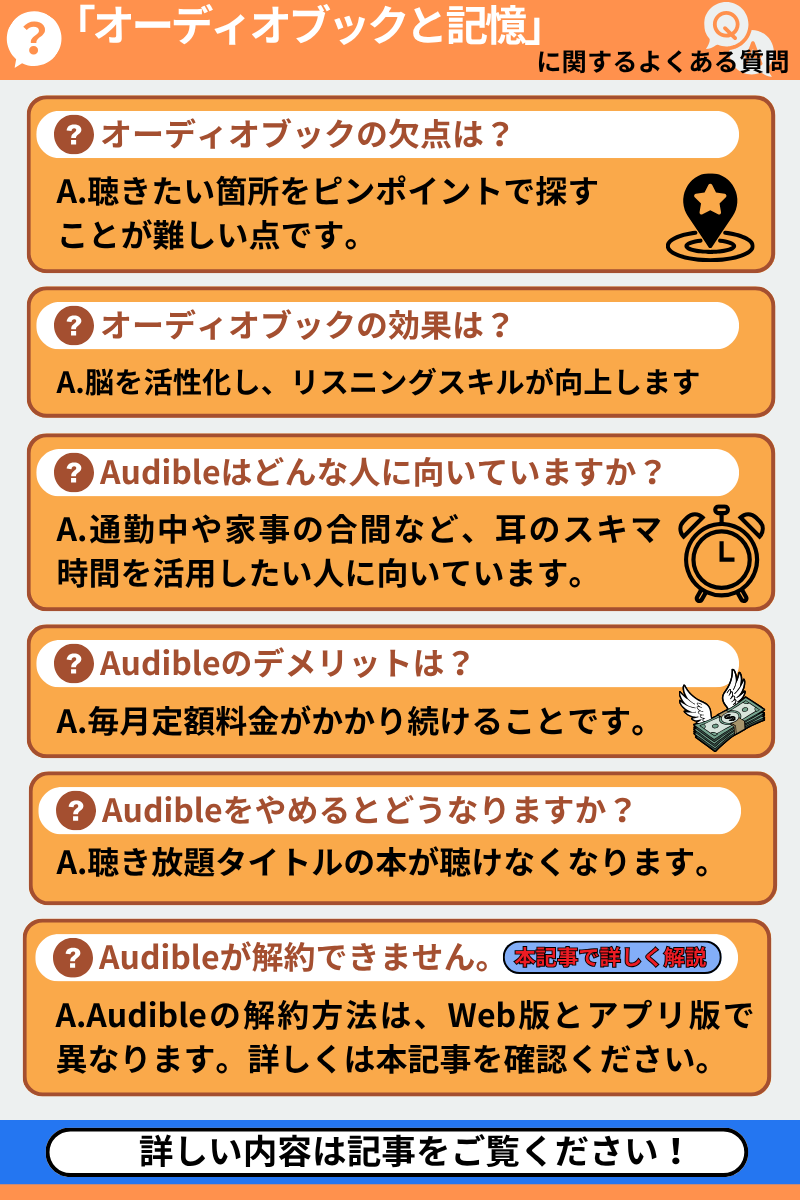

「Audibleだと頭に残らない」に関するよくある質問

オーディオブックの欠点は何ですか?

自分の聴きたい部分をピンポイントで探すのが難しい点です。

▶オーディオブックのデメリットは以下の記事で詳しく解説しています。

» 【完全版】オーディオブックについて徹底解説!

オーディオブックは脳にどのような効果がありますか?

聴覚からの情報で想像力や記憶を司る脳の領域を活性化させ、リスニングスキルを向上させる効果があります。

▶オーディオブックがどのような影響を与えるのかは、以下の記事を参考にしてください。

» オーディオブックは意味ない?

Audibleはどのような人に向いていますか?

通勤中や家事をしながらなど、耳のスキマ時間を活用してインプット量を増やしたい人に向いています。

Audibleの欠点は何ですか?

サブスクリプションのため、毎月定額がかかり続けることです。定期的に見直しましょう。

Audibleは毎月いくらかかりますか?

Audibleには以下の2プランがあります。

- プレミアムプラン(月額1,500円)

- スタンダードプラン(月額880円)←NEW

Audibleをやめた理由は何ですか?

Audibleをやめた人には以下の理由があります。

- 料金が高くて、コスパが悪い

- Audibleをあまり聴かなかった

- 聴きたい作品が聴き放題プランになかった

- 聴きたい本がなくなった

Audibleをやめたらどうなりますか?

聴き放題対象の本は聴けなくなりますが、購入したタイトルは解約後も引き続き聴くことが可能です。

Audibleを解約する方法を教えてください。

AudibleはWEBで登録した場合とアプリで登録した場合で解約方法が異なります。

▶Audibleの解約方法は以下の記事で、画像付きで詳しく解説しています。解約したい人は参考にしてください。

» Audibleの解約方法を画像付きで分かりやすく解説!

Audibleの代わりになるものは?

日本の書籍が豊富な「audiobook.jp」や、無料コンテンツが多いポッドキャストなどが主な代替サービスになります。

- ポッドキャストとは?

- インターネットを通じて配信される音声(または動画)番組。

ラジオのように決まった時間に放送されるのではなく、好きな時に、好きなエピソードを選んで聴けるのが大きな特徴です。

▶Audibleとaudiobook.jpは以下の記事で詳しく比較しました。audiobook.jpは、Audibleよりも低価格で聴き放題プランを提供しています。乗り換えを検討している人は、参考にしてください。

» 【オーディオブックサービス徹底比較】Audible VS audiobook.jp

AmazonのAudibleを解約できないのはなぜですか?

Audibleはスマホアプリからは解約できません。また解約するためには、登録時に使用したログイン情報が必要です。

▶詳しい解約のやり方は以下の記事を参考にしてください。

» Audibleの解約方法を画像付きで分かりやすく解説!

オーディオブックはなぜ人気を集めているんですか?

オーディオブックの利用者は年々増加傾向にあります。

人気の理由は以下のとおりです。

- スキマ時間を有効活用できる

- 目の負担が少ない

- 「ながら聴き」が可能

- スマートフォンやワイヤレスイヤホンの普及で、視聴しやすくなった

プライム会員だとAudibleの料金は安くなりますか?

Amazonプライム会員・非会員にかかわらず、Audibleの料金は一律、プレミアムプラン(月額1,500円)、スタンダードプラン(月額880円)です。Amazonプライム会員向けの「3ヶ月無料キャンペーン」が不定期開催されます。詳細はこちらの記事を読んでください。

» 【月額600円】プライム会員のお得な13の特典まとめ

オーディブルをやめたいのですが、どうすればいいですか?

パソコンから登録したか、アプリから登録したかで解約方法が変わります。難しい場合には、電話やメールで解約することも可能です。退会方法の詳細は以下の記事にまとめてあります。

» オーディブルの解約方法を解説【画像付き】

Audibleを解約しても、オーディオブックは聴ける?

聴き放題プランを解約すると聴き放題作品は聴けなくなります。しかし、購入した作品は解約後も視聴可能です。

Audibleが合わなければ、違うサービスを利用しよう!

この記事では、Audibleの内容を記憶に残すためのコツや考え方を解説しました。特に以下の3点はすぐに試せるので、取り入れてみましょう。あなたの本への理解度や読後の満足度が高まるはずです。

- 本を読む「目的」を明確にする

- Audibleを聴きながら、本を読む

- 本の内容をアウトプットする

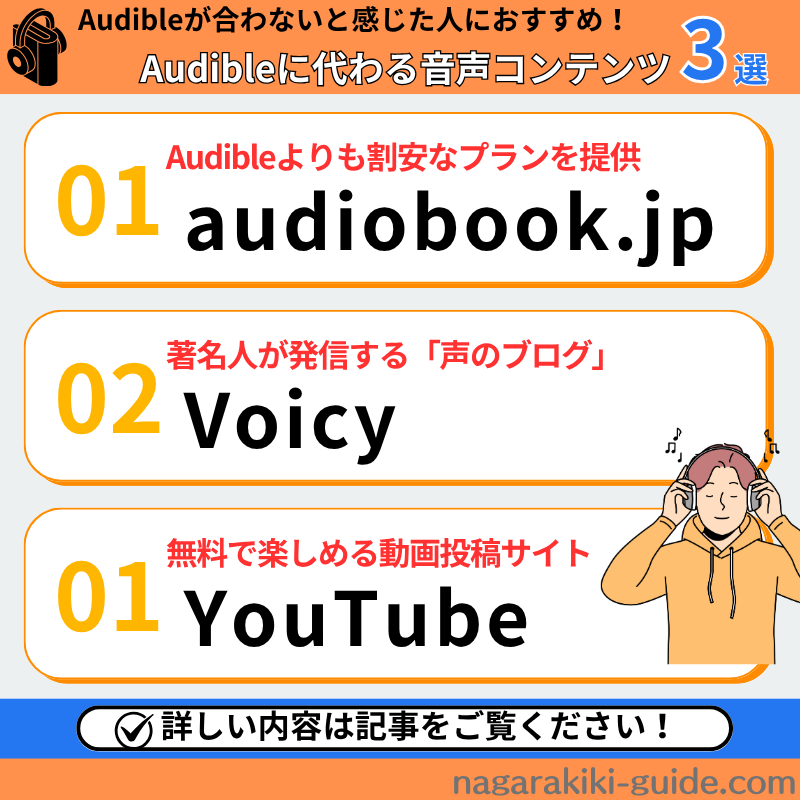

それでもAudibleが合わない場合には、次のことを試してみてください。

Audibleに代わる音声コンテンツ3選

Audibleに代わるおすすめサービスは以下のとおりです。

- audiobook.jp

- Voicy

- Youtube

音声コンテンツには、Audible以外にも素晴らしい選択肢があります。以下で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

オーディオブックサービス「audiobook.jp」

価格面でAudibleに不満がある人は、ぜひ「audiobook.jp」を検討しましょう。audiobook.jpの聴き放題プランの月額は1,330円。年間プランで契約すると1ヶ月あたり833円で利用できます。年間9,980円でオーディオブック聴き放題なら、コスパ抜群です。

僕はAudible➡audiobook.jpに乗り換えしました。

▶audiobook.jpの詳しい情報や口コミ評判は以下の記事を参考にしてください。

» audiobook.jpの口コミ評判を徹底調査

▶無料で楽しめるオーディオブックは以下の記事を参考にしてください。

» 無料で楽しめるオーディオブックを紹介!

声のブログ「Voicy」

Voicyとは、通過率5%という厳しい審査をクリアしたパーソナリティだけが配信を許された、質の高い音声コンテンツが集まるプラットフォーム。「声のブログ」とも呼ばれ、専門性や熱量の高いコンテンツと1話10~15分で聴ける手軽さが魅力です。

僕がチャンネル登録しているYouTuberの配信をチェックしています

▶Voicyの詳しい情報は以下の記事にまとめてあります。無料でも十分に楽しめるのがVoicyのメリットです。ぜひ一度試してみてください。

» Voicyの魅力とは?

動画配信プラットフォーム「YouTube」

言わずと知れた、世界最大の動画配信サービス「YouTube」。上記2つと異なり、様々なコンテンツの動画を楽しめます。本要約チャンネルなどを活用して読書代わりにする人も多いです。

YouTubeは確かに面白いですが、自制しないと時間が溶けるため注意が必要です。

▶おすすめのYouTubeの活用法は以下の記事を参考にしてください。「学習×ながら聴き」というコンセプトで記事を執筆しましたが、情報を収集する方法としても応用可能です。

» 学習やながら聴きにおすすめのYouTubeチャンネル

Audibleを解約したい人はこちら!

Audibleの解約方法は、どこから登録したかで解約方法が異なります。

Audibleの解約方法はWEBとアプリで異なる

- WEBから登録した場合

- Audible公式サイトにログインする

- 右上の≪アカウントサービス≫をクリックする

- ≪退会手続きへ≫に進む

- 画面に従って、退会手続きを行う

- 退会完了画面を確認する

- アプリから登録した場合

- アプリストア(App store / Google Play)のアプリを開く

- 右上の自分のアカウントをタップする

- ≪サブスクリプション≫をタップする

- ≪サブスクリプションをキャンセルする≫をタップする

- 「キャンセルを確認」画面で、《確認》をタップする

- 確認画面で、Audibleのサブスク課金がキャンセルされたことを確認する

▶以下の記事では、オーディオブックを活用して読書が習慣になるまでのロードマップを公開しています。当サイトでは、オープンイヤーイヤホンとオーディオブックを使った「ながら聴き」を活用した読書法を紹介しています。

» 毎月1冊の本を読むためのロードマップの記事はこちら!

イチオシのオープンイヤーイヤホンは「Shokz / OpenRun Pro 2」です。

スポーツタイプとして販売されているOPENRUN PRO2は防水性能が高く、普段使いのイヤホンとしても申し分ありません。また、骨伝導と空気伝導のハイブリッドで、骨伝導イヤホン特有のこめかみ部分の振動が極限まで抑えられています。

▶︎「Shokz / OpenRun Pro 2」の装着感や口コミ評価は以下の記事をご覧ください。

»マラソンランナー 大迫傑選手も愛用する「OPENRUN PRO2」の魅力とは?

この記事が気に入ったら、シェアしてもらえると嬉しいです!

今後もあなたのオーディオブックライフに役立つ情報を発信していきます。

次は「ながら聴きガイド」で検索をお願いします。